当前我国城镇化已从“规模扩张”全面转入存量提质、内涵发展关键期,城市发展面临四大核心痛点:一是产业层面,传统产业创新不足、链条短,数字经济与实体经济融合深度不够;二是空间层面,存量空间活力缺失,物理空间与数字世界存在割裂,资源利用效率偏低;三是生态层面,能耗强度高、清洁能源占比不足,“双碳”目标缺乏系统性落地机制,绿色发展尚未形成有效动能。四是城市治理层面,数据孤岛制约资源配置效率、治理决策难以精准响应需求。

进入数字经济时代,城市发展的核心要素已从土地、资本、劳动力,转向以数据、绿色能源为核心的新要素融合驱动,催生出全新的要素组合模式。在此背景下,城市数字空间要素市场应运而生:它是城市新型数字要素的流通枢纽,是支撑城市高质量发展的“新型操作系统”,更是培育新质生产力、重塑城市核心竞争力的关键抓手。通过推动物理空间数字化、数据要素市场化、治理模式数智化,最终实现城市从“被动管理”到“主动激活”的范式革命。

一、城市的四次革命:数字空间要素驱动治理与发展逻辑重构

进入数字经济时代,数字空间要素的介入正引发城市发展史上前所未有的四次革命,彻底改变城市运行的底层逻辑。

1.商业模式变革:从“土地财政”到“要素运营”

工业时代,城市盈利依赖一次土地交易模式及基建投资,模式单一且不可持续;数字时代,则以要素价值长期运营为导向,通过“数据资产化、要素市场化”为核心,开辟全新商业模式。

在产业发展。依托数据要素运营平台打破“要素数据”,并构建城市产业运营平台和智能建造运营平台,推动产业园区新基建、新城建建设,打造数实融合的数字产业园,构建“地下-地上-产业-云端”的数实融合发展生态,形成“数据驱动空间优化、空间支撑产业发展”的良性循环,促进数字产业和实体产业深度融合发展。

在绿色发展上,依托能碳运营平台实时追踪能源消耗、碳排放数据,助力企业减排,依托虚拟电厂、微网智控优化能源调度,提升可再生能源利用率,推动零碳建筑、零碳社区、零碳园区落地,形成绿色循环经济模式,开展电碳交易、能源托管,形成新型税收增长点。

在城市空间更新上,构建体检和更新一体化平台,激活低效厂房、老旧楼宇等存量资产,导入科创、时尚产业形成“空间+内容”的增值组合——商业模式的变革,让城市经济从“资源依赖”转向“要素造血”。

2.决策革命:从“经验判断”到“数据决策”

过去城市治理多依赖“拍脑袋”决策,数字空间要素市场通过构建城市数字孪生体,整合BIM、3DGIS、IoT等技术,形成“城市更新大模型、产业大模型、能碳大模型、财税大模型、建筑人才大模型”等决策支撑体系。

依托城市更新大模型,可动态监测“城区-片区-项目”三级空间活力,精准识别低效楼宇、交通堵点;能碳大模型实时追踪企业碳排放数据,为“双碳”目标落地提供量化依据——数据驱动的决策,让城市治理从“粗放应对”转向“精准施策”。

3.工具革命:从“人工主导”到“数智赋能”

过去的城市规划、建设和运营完全靠线下作业、人工主导,进入数字时代,利用BIM、3DGIS、IOT等数字技术构建城市信息模型CIM,构建数字体检、数字规划、数字建设和数字运营一体化赋能体系。体检阶段,形成城市建设体检、产业活力体检和运营发展体检等多重体检体系,建立城市体检与城市更新一体化的推进机制;规划阶段,依托数字规划平台,基于CIM构建构建一张图辅助模型系统,实现多种规划协同编制、跨部门数据实时共享,真正实现多规合一;城市建设阶段,可集成AI+CAD+BIM智能设计工具、项目管理SaaS、数字集采等赋能工具,实现城市工程项目全生命周期的数字化覆盖,让城市建设从“经验依赖”转向“精准可控”;城市运营阶段,通过产业运营平台和能碳运营平台,围绕城市特色主导产业构建产业集群,打造零碳建筑、零碳园区和零碳社区多元运营场景。

4.生态构建:从“层级管理”到“生态运营”

进入数字时代,城市的组织形态,从自上而下的政府单一管理中心,转变为政府、企业、市民共同参与的开放、协同、共治的平台型生态系统。企业、社会组织、公众参与度低;数字空间要素市场通过“数据开放共享”与“发展伙伴模式”,构建“共建、共治、共享”的多元治理格局。一方面,通过共享服务平台开放公共设施数据、产业运行数据,鼓励企业参与智慧招商、能碳托管,社会组织参与社区服务;另一方面,构建产业生态,围绕各个细分产业,构建城市、企业,联动高校、金融机构等的产业生态联盟,形成“政府引导、市场参与、协同发展”的合力,让城市治理从“单向管理”转向“协同共生”。

二、五大要素协同集成:构建城市发展的“数字生态闭环”

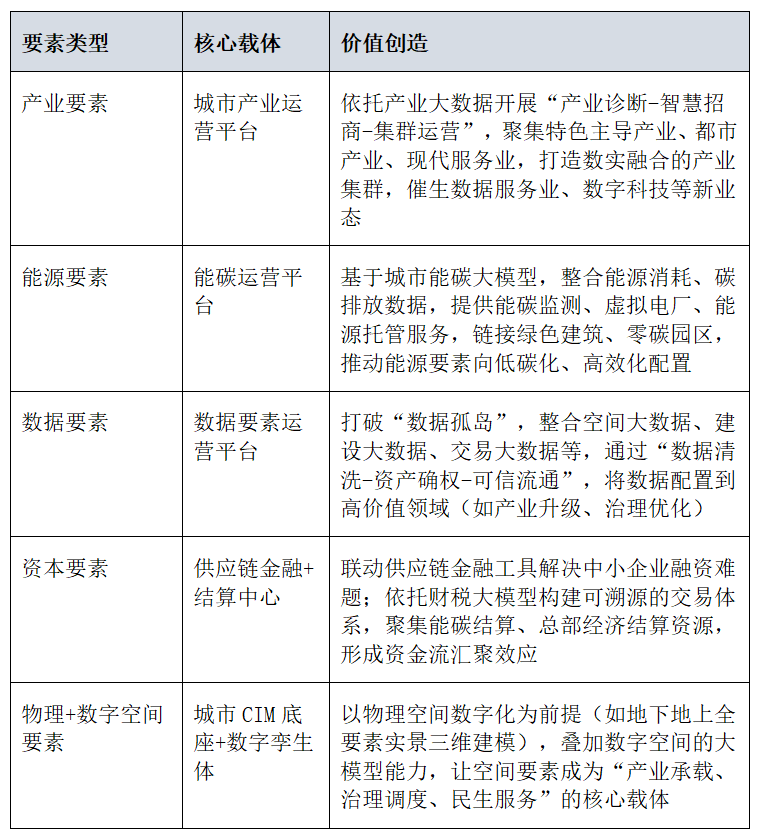

数字时代,城市的高质量发展,本质是“产业、能源、数据、资本、物理+数字空间”五大要素的高效协同。城市建设数字空间要素市场以“数据要素运营平台”为支撑,打破要素间的壁垒,构建“聚集-流通-辐射”的运营机制,让五大要素从“分散孤立”走向“集成联动”。

要素的集成并非简单叠加,而是形成“数据驱动能源优化、能源支撑产业升级、产业吸引资本流入、资本反哺空间更新”的闭环生态——例如,数据要素通过产业大模型识别出新能源产业的发展潜力,资本要素随即向该领域倾斜,能源要素通过能碳平台提供绿色能源保障,最终在数字孪生构建的空间载体中落地产业项目,实现要素价值最大化。

三、构建城市可信数据空间:让数据成为“可流通、可信赖”的战略要素

数据是数字时代城市的“核心战略资源”,但“数据孤岛”“数据不可信”“数据安全风险”始终制约其价值释放。城市建设数字空间要素市场通过构建“可信大数据空间”,解决数据“流通难、确权难、信任难”的问题,让数据“静态的信息档案”转变为“动态的生产要素”。

1.多元数据“全量汇聚”:打破孤岛,构建数据池

以城市CIM底座为核心,整合空间、产业、能碳、公共设施、交易、建设人才六大类数据,形成覆盖城市全领域的数据资源池。依托数据要素运营平台,打通规划、发改、住建、环保、市场监管等各部门数据,为城市治理、产业规划、能碳治理提供全维度支撑。

2.数据流通“可信可控”:溯源确权,保障安全

围绕城市建设全过程全产业链,借财税大模型与交易大数据建数据溯源体系,实现数据产生、流转、使用全追踪;通过数据脱敏、权限分级平衡开放与安全。如:能碳交易中,碳排放数据经能碳大模型校验,交易过程用区块链存证,既保可信又防泄露,让数据敢“走出去”创造价值。

3.数据价值“精准释放”:大模型赋能,高效配置

通过城市更新大模型、产业大模型、能碳大模型等算法模型,对可信数据进行“深度分析、价值挖掘”,将数据精准配置到高价值领域。例如,产业大模型通过分析企业纳税、就业、研发投入数据,识别出具有潜力的“专精特新”企业,引导资本、政策向其倾斜;城市更新大模型通过分析活力监测、人口结构、交通流量数据,确定城市空间改造的优先级与改造内容——可信数据与大模型的结合,让数据价值从“模糊感知”转向“精准量化”。

四、空间载体与内容的打通:构建“港产城人”协同发展新格局

城市发展已从“重载体建设、轻内容运营”的基建导向,转向“载体与内容有机融合”的运营导向。城市建设数字空间要素市场通过“空间数字化、产业数字化、资产数字化”的三重打通,让城市从“钢筋水泥的容器”转变为“产城人共生的生态”,最终构建 “港产城人”协同发展的新格局。

1.空间数字化:打造“可感知、可调度”的数字底座

以城市信息模型(CIM)为核心,融合BIM、3DGIS、IoT技术构建实景三维数字空间,打通物理空间数字空间,实现地下管网、地上建筑、公共设施的全要素数字化表达。通过数字孪生体可实时基础设施桥安全、管网泄漏风险等,让物理空间“透明化、可调控”——这一数字底座不仅是产业落地的“硬支撑”,更是治理决策的“晴雨表”。

2.产业数字化:实现“数实融合、集群发展”

依托城市产业运营平台,推动传统产业数字化转型与新兴产业培育:一方面,通过生产协同SaaS、共享服务等工具,帮助中小企业实现设计、生产、管理的数字化;另一方面,聚集数字经济、能碳服务等新兴产业,打造“产业集群化、集群基地化、基地数字化”的发展模式。在老旧厂房改造的数字产业园区中,通过产业大数据匹配上下游企业,实现“研发-生产-销售”的全链条数字化协同,让产业内容与空间载体深度绑定。

3. 资产数字化:激活“存量空间、增量价值”

针对低效楼宇、闲置厂房等存量资产,通过城市体检与更新一体化平台开展“活力诊断”,导入科创、创意、文旅等产业内容,实现“空间资产数字化确权、运营价值数字化评估”。最终通过资产证券化实现存量资产的增值——这一过程让“沉睡的空间资产”转化为“可流动、可增值”的数字资产。

当空间、产业、资产实现数字化打通,人流(人才流入)、物流(产业供应链)、资金流(总部结算、资本投入)、数据流(要素流通)自然向城市汇聚,最终形成“港(新型要素流通枢纽)、产(产业集群)、城(空间载体)、人(宜居环境)”的协同发展格局——城市不再是孤立的空间,而是要素循环、产城互动、人机共生的有机整体。

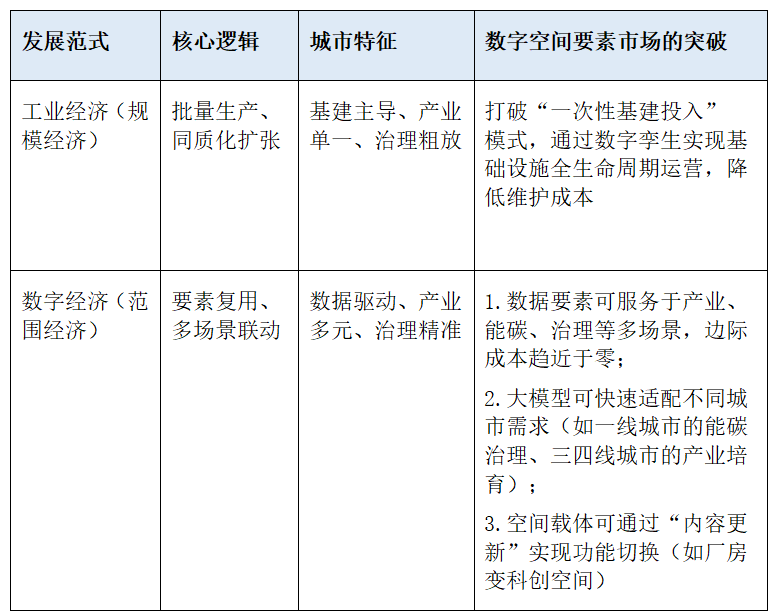

五、城市发展范式:从工业经济的“规模经济”到数字经济的“范围经济”

城市发展范式的迭代,本质是“要素利用效率”的升级。工业经济时代,城市依托“规模经济”实现增长——向内部要素要效益,以自身要素的规模经济为核心,依靠资源禀赋,并通过批量建设基础设施、同质化发展产业,降低单位成本;而数字经济时代,城市建设数字空间要素市场推动发展范式转向“范围经济”—— 跨越空间连接,通过数字经济连接创新要素,连接产业生态;产业跨界融合,基于要素的动态变化,通过范围共享,实现产业跨界融合,通过数据要素的“复用性、联动性”,实现“一类要素、多场景赋能”,大幅提升要素利用效率。

如:城市的能碳大数据不仅可用于企业碳排放监测,还能为零碳园区规划、电力调度提供支撑;同一套数字孪生系统,既可为城市更新提供方案模拟,又能为应急管理提供灾情推演——这种“一类要素、多场景复用”的范围经济逻辑,让城市摆脱对“增量资源”的依赖,转向“存量要素的高效盘活”。

更重要的是,范围经济推动城市发展从“同质化竞争”转向“差异化优势”:依托数字空间要素市场,每个城市可基于自身的产业基础、资源禀赋,挖掘独特的数字要素价值——资源型城市可聚焦“能碳数据运营”,打造零碳示范;工业城市可聚焦“产业数据赋能”,推动制造业升级;文旅城市可聚焦“空间数据活化”,打造智慧文旅场景——差异化的范围经济优势,正是未来城市核心竞争力的关键。

结语:从“管理城市”到“激活城市”的范式革命

城市建设数字空间要素市场并非简单的“技术叠加”或“平台搭建”,而是一场深刻的城市发展范式革命:它通过四次革命重构城市运行逻辑,以五大要素集成构建生态闭环,靠空间与内容打通实现港产城人协同,用可信数据空间释放要素价值,最终推动城市从工业经济的规模增长,转向数字经济的范围增长。

当数据从“静态档案”变为转变为可流通、可增值、可配置的战略性生产要素,当空间从“基建容器”变为“可运营的生态载体”,当治理从“经验判断”变为“数据驱动的精准施策”,城市将真正成为“繁荣、高效、韧性”的数字雨林生态——这不仅是未来城市的核心竞争力所在,更是城市高质量发展的必然方向。而城市建设数字空间要素市场,正是这场革命的“发动机”与“催化剂”,它将持续解锁城市的“第二发展曲线”,让城市在数字时代的竞争中占据主动,迈向可持续的价值环流,实现从“管理城市”到“激活城市”的范式革命。(文|泛华建设集团)

未经数字化报网授权,严禁转载或镜像,违者必究。

特别提醒:如内容、图片、视频出现侵权问题,请发送邮箱:tousu_ts@sina.com。

风险提示:数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。

Copyright © 2013-2023 数字化报(数字化报商业报告)

数字化报并非新闻媒体,不提供新闻信息服务,提供商业信息服务

浙ICP备2023000407号数字化报网(杭州)信息科技有限公司 版权所有